Le Palais de la Bahia est situé dans le quartier de la médina de Marrakech, à environ 10 minutes à pied de la place Jemaa el-Fna. L’adresse exacte est Rue Riad Zitoun El Jdid, Marrakech, Maroc. Il est facilement accessible à pied ou en taxi depuis les principales attractions de la ville.

Nos bons plans pour préparer votre visite

- Réservez vos billets à l’avance pour les activités payantes et votre logement.

- Découvrez nos solutions de transfert favorites.

- Pour voyager en toute tranquillité, nous vous conseillons Heymondo, une assurance voyage de confiance (bénéficiez d’une réduction de 5 %).

Quand le visiter ?

Ouvert tous les jours de 08h à 17h, vous avez la possibilité de vous y rendre à tout moment. Mais selon notre avis, nous vous conseillons de visiter le palais tôt le matin ou en fin d’après-midi pour éviter les foules et la chaleur de la journée.

Tarif du billet d'entrée pour le palais Bahia

70Dhm (environ 6.5 euros)

Pour les enfants de moins de 12 ans l’entrée est gratuite

Il est également possible de faire appel à un guide touristique pour une visite guidée du palais, moyennant des frais supplémentaires.

Combien de temps faut-il prévoir pour visiter le palais de la Bahia à Marrakech ?

La durée de la visite du Palais de la Bahia dépendra de votre intérêt et de votre rythme de visite En général, la visite complète du palais et des jardins peut prendre environ une à deux heures. Cependant, si vous êtes un passionné d’histoire et d’architecture, vous pourriez souhaiter prendre plus de temps pour explorer chaque pièce du palais et admirer les détails. Pour notre part nous vous recommandons de prendre le temps de se promener dans les jardins et de profiter de l’atmosphère paisible.

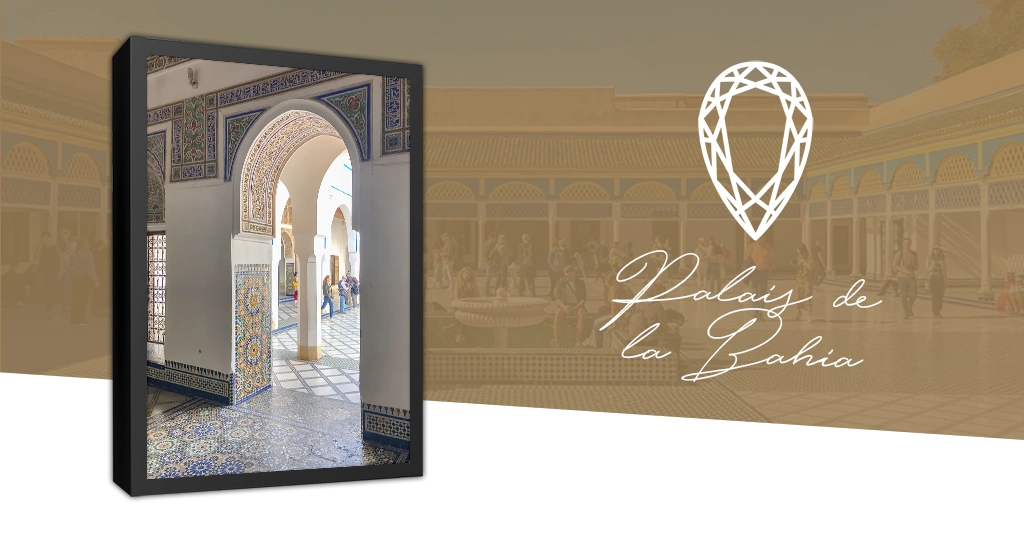

Le palais de la Bahia (Palais de la Belle, la Brillante ‘Bahia’ en arabe) se dresse sur le côté sud de la médina, à quelques pas du Mellah. Le palais compte parmi les plus belles attractions de Marrakech. L’architecture du palais évoque des influences andalouses et mauresques (arabo-andalous). Elle fait clairement écho à celle de l’Al Hambra, à Grenade, en Espagne. Les stucs gracieux et les plafonds en bois de cèdre finement sculptés sont juxtaposés aux mosaïques ornées et aux arabesques décoratives. Un jardin paysager exquis traverse le centre du complexe et mène à une cour colossale dont le sol est entièrement en marbre.

Histoire du Palais de la Bahia à Marrakech

Le palais de la Bahia a été construit dans la seconde moitié du XIXe siècle, à l’époque où les Alaouites régnaient sur le Maroc. À l’origine, le bâtiment a été commandé par le Grand Vizir, Si Moussa, qui dirigeait les affaires du gouvernement au nom du Sultan, ce qui se reflète dans son nom initial, Dar Si Moussa.

À ce jour, on ne sait pas exactement quand les travaux de construction du palais de la Bahia ont commencé. Ce que l’on sait, c’est que l’architecte concerné a été maintenu sous contrat de 1859 à 1873. Dans les premières phases de sa construction, le palais était nettement plus petit. Cependant, quelques années plus tard, en 1894, le bâtiment a été considérablement agrandi par le fils de Moussa, Bou Ahmed, qui avait alors été nommé chef du gouvernement par le sultan alaouite Abd al-Aziz. Bou Ahmed a nommé Mohammed bin Makki pour superviser la construction.

Jardin du palais Bahia de Marrakech

Il a fallu des milliers d’artisans, et plus de sept ans, pour achever cet édifice monumental. Rien d’étonnant à ce qu’il soit aujourd’hui considéré comme le plus grand palais de son époque. Les matériaux nécessaires ont été importés depuis toute l’Afrique du Nord. Le marbre italien le plus fin a été importé de Carrare. Sous l’intendance de Mohammed bin Makki, le petit riad, un hammam, une mosquée, la place d’honneur et les magnifiques jardins qui réunissent chacun de ces éléments furent enfin achevés.

Au lendemain de la disparition du Grand Vizir Bou Ahmed, le palais est pillé et ses trésors sont volés. L’ère plombée du Protectorat français allait suivre. Les Français ont fait du palais de la Bahia le centre de leur nouvelle administration, et les gouverneurs français y ont également résidé. C’est alors que les tombes saadiennes ont été redécouvertes.

Depuis la fin de l’ère coloniale, le palais est resté en possession des rois du Maroc. Au début des années 2000, le palais de la Bahia a été largement restauré.

Depuis lors, cette structure imposante brille d’une splendeur renouvelée.

La construction du palais de la Bahia

Le chemin entre les murs extérieurs du palais et l’entrée du palais de la Bahia proprement dit est bordé de palmiers, de yuccas, d’agrumes, de cyprès, d’hibiscus et de jasmins. Suit un labyrinthe sophistiqué de pièces décorées, de petites cours, de beaux jardins et de pièces d’eau. Les influences andalouses et mauresques dominent partout.

Au regard de l’histoire de l’art, le palais de la Bahia présente des éléments contradictoires. D’une part, on y trouve des exemples superbes et familiers d’architecture islamique. Il s’agit notamment du positionnement raffiné des axes visuels entre les bâtiments, de la symétrie géométrique audacieuse de toutes les formes et des jardins paysagers avec leur lumière réfléchie et leurs jeux d’eau.

Pourtant, au sein du palais de la Bahia, les règles et principes fondamentaux de l’architecture islamique sont souvent trahis. Les espaces de vie et les cours sont répartis de manière inégale. Parfois, on a l’impression qu’ils sont reliés par une association presque arbitraire de couloirs et d’escaliers.

Cela s’explique par l’histoire du palais, dont l’expansion a nécessité l’adaptation des bâtiments existants dans un espace limité. Dans ce contexte, certains compromis concernant les formes et les pratiques traditionnelles étaient inévitables.

Les choses à voir au palais

La visite du Palais de la Bahia commence par le grand patio, une cour impressionnante de 1 000 mètres carrés avec une grande fontaine au centre. Au niveau du patio, l’on retrouve plusieurs salles, chacune décorée de façon unique avec des mosaïques, des boiseries sculptées, des plafonds en stuc et des portes en bois finement travaillées. D’ailleurs, vous y verrez la salle d’honneur, l’une des salles les plus impressionnantes du palais qui était autrefois utilisé pour les réceptions officielles.

En continuant votre visite, vous pourrez découvrir les appartements privés des vizirs, ainsi que des salles de réception plus intimes. Après avoir visité le palais, l’une des choses incontournables à faire lors de votre visite c’est une promenade dans les jardins. Ces jardins s’étendent sur une superficie de 8 hectares et sont un véritable havre de paix en plein cœur de la ville.

En savoir plus sur Marrakech :

Hébergements :

Activités incontournables et excursions :